JUDITH

TEIXEIRA: O CORPO INSÓLITO

Martim

de Gouveia e Sousa

ESAM – Escola Secundária Alves Martins (Viseu)

resumo

Violentando o tempo e o

espaço consentido como um programa de libertação, Judith Teixeira afirma desde

o início da década de vinte do século passado ter direito ao corpo e à palavra

literária. Marcando pelo insólito os caminhos da subversão das representações

do mapa corporal, dizendo-se sujeito sem sujeição e corpo impresso, Judith

Teixeira é e continuará a ser resistência, fulgor e perenidade.

palavras-chave:

modernismo literário português – Judith Teixeira – corpo e transformação - perenidade

Eu

já estive preso umas vezes em condições decerto menos honrosas – (1) por causa

do meu sexo, coisa ilegal, por enquanto. E sempre me perguntei à entrada e à

saída, como é possível que haja gente no mundo capaz de achar um sexo coisa

ilegal!

(1)

Parece.

0.

Quando

Manuela Amaral, cerca de um ano depois da morte de Judith Teixeira, vê

publicados na revista ilustrada Selecções

Femininas,

publicação de grande voga dirigida por Berta de Sá, dois poemas retirados do

seu primeiro livro Madrugadas (1957),

fazia inscrever, certamente por casualidade significante, uma marco geodésico

sobre o ocaso de uma poetisa denegada pela instituição literária, assinalando

no passo uma estrada que era testemunho e denegação – concentrando como poeta

nascente, na exuberância dos vinte cinco anos, a tradição decetiva sobre a

assunção do corpo criador e criado que Judith legava, Manuela Amaral assumia o

risco do silêncio e da incompreensão. Mas abraçava o testemunho com a sua

condição e com uma voz ousada e, talvez por isso, treslida, à época. Quem

poderia, pois, compreender naqueles poemas da coluna «Folhas Soltas», os versos

clamando por «Um amor que cegasse o próprio Mundo» e aquela pungente espera por

um «Amor que não existe!!!»?!

1.

o lugar Violentando o tempo e o espaço, Judith

Teixeira nasceu em Viseu, em 1880. Ela, a Fénix! Fénix, repito! Três vezes

Fénix! Em Viseu, em voragem de dois séculos, ali por 1880 ninguém sonhava, em

terra escassa de muita província, poder vir a assistir no friso cronológico a

assunto de taumaturgia. Nascente, um indominável corpo, uma pletórica voz,

visando ao centro, entrou no mundo para ser sujeito e não para sujeitar-se,

para parafrasear as belíssimas lexias de Manuel Sumares. Ou então, em registo

supletivíssimo, encaixe-se a vontade judithiana na perplexidade de Wittgenstein

que é diagnóstico e oposição:

6. Há uma espécie de doença geral

do pensamento que procura sempre (e encontra) o que se chamaria um estado

mental, a partir do qual os nossos atos brotam como que de um reservatório.

Assim, diz-se ‘A moda muda porque o gosto das pessoas muda’. O gosto é o

reservatório mental. Mas se um alfaiate conceber um corte de vestido diferente

daquele que tinha concebido há um ano, não poderá aquilo que se chama a sua mudança

de gosto ter consistido, parcial ou totalmente, em fazer exatamente isto?

Sem

reservatório, a incisão cultural da autora de Decadência é espontânea e visceral, inscrevendo-se no corpo, com o

corpo, moldando um lugar que era um lugar

vindo de trás de uma pequena circunscrição.

O lugar de

Judith Teixeira era isto: um território de província moldado pela aridez que

assistia a um nascimento anónimo ocorrido, sem hesitações, no dia 25 de janeiro

de 1880, como consta em vários documentos legais Em

volta, poucos anos passados, um álbum literário de nome Vizeu Illustrado chamaria à colaboração 29 senhoras e

89 cavalheiros, como que abrindo um caminho para o próximo século, se pensarmos

nos índices, para a época elevados, de escritoras – mais de trinta por cento.

Que era, pois, o lugar, ao tempo de Judith?

Assim diz o

literário álbum: «A cidade de Vizeu é uma das mais antigas de Portugal, podendo

a este respeito competir com as que mais se abonam em primazia de vetustez.»

Antiguidade, tradição e cerca de 9000 habitantes, eis a cidade em que Judith nasceu

para o mundo. Era um tempo de conselheiros e regeneradores, condes e viscondes,

liceu nacional e ensino primário elementar, furtos e quadrilhas, touradas e

cornúpetos, leques japoneses e cirurgiões dentistas, cortes e chapéus,

sardinheiras e desvalidos. Os sítios e os lugares davam-se por nomes como Rua

D. Maria Pia e Campo de Viriato, Praça de Camões e Largo da Sé, Passeio D.

Fernando e Rua da Cadeia, Ribeira e Largo do Convento, e o comércio crescia à

sombra da catedral, onde despontavam tipografias, agências de viagens e

papelarias.

Em 1898, andava

Judith Teixeira pelos dezoito anos, eis que Viseu explode num primeiro sinal: o

“Theatro Folias”, estabelecido num barracão no Campo de Viriato, causava

estranho alvoroço na vida familiar dos viseenses porque uma “beleza seductora”

da companhia aí atraía a concorrência de cavalheiros. Assim o refere O Commercio de Vizeu de 17 de julho de

1898:

O que

opera o milagre é a beleza seductora da primeira dama que traz tudo doido!

É uma

mulher alta, elegante, de bellos olhos e cabellos negros, bôcca ligeiramente

comprida para deixar ver um recorte lubrico e uns dentes brancos como perolas.

Para melhor destacar este conjuncto de feições, que são uma verdadeira

malagueta, serve-lhes de caixilho um ligeiro buço e duas encantadoras

suissasinhas que parecem pintadas. E digam-nos se ha quem resista a isto?!

Um quartel à

frente, em Lisboa, Judith Teixeira incendiaria a casa da poesia com a

coreografia da ocupação dos espaços sonegados. Emblematicamente, no rasto

ovidiano, podia Pigmalião exultar, dizendo: “É um corpo!”

2.

o

problema do corpo Desinserido e só acompanhado na

explicitude por uma Florbela Espanca (1894-1930), uma Virgínia Vitorino

(1898-1969) ou uma Beatriz Delgado (1900-),

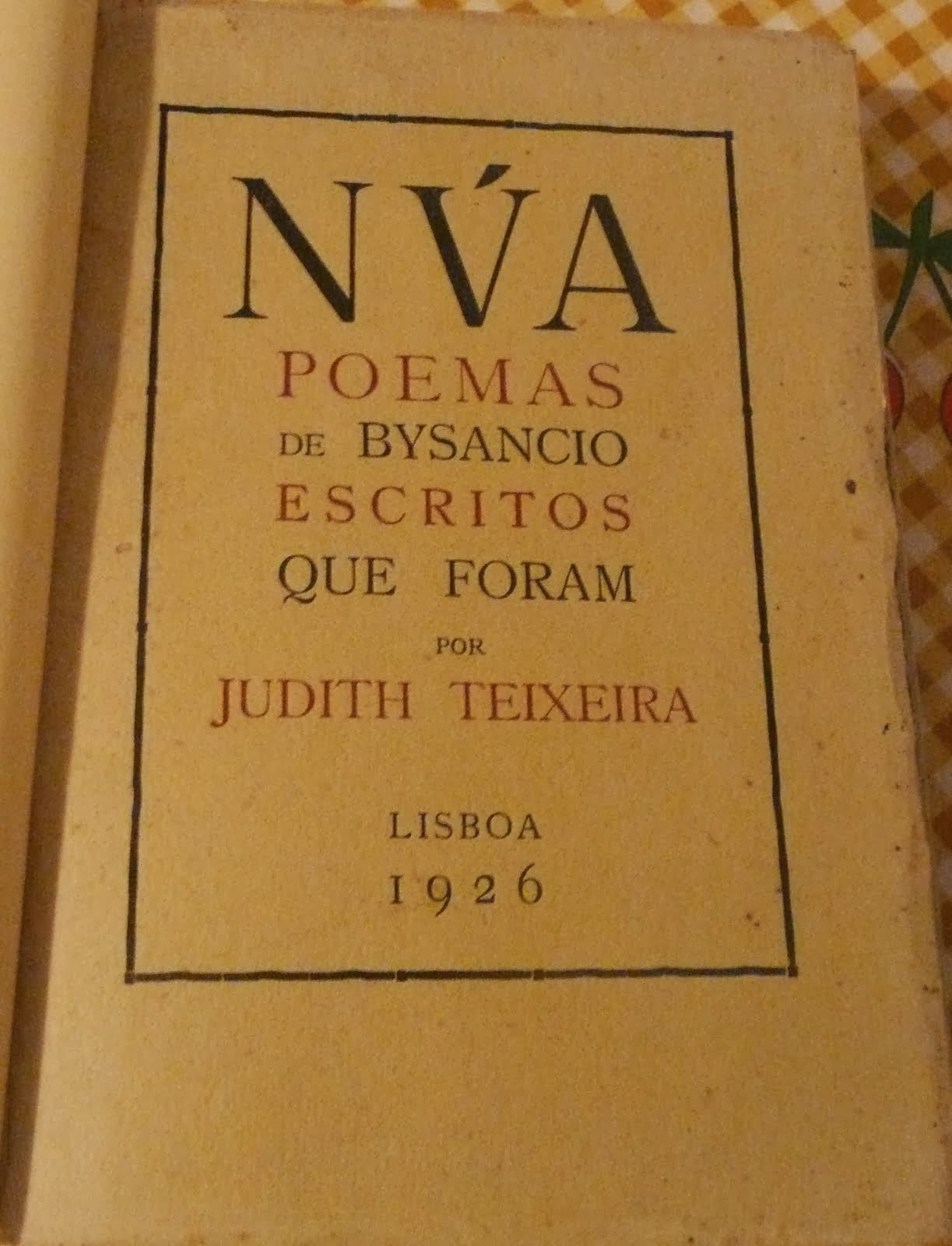

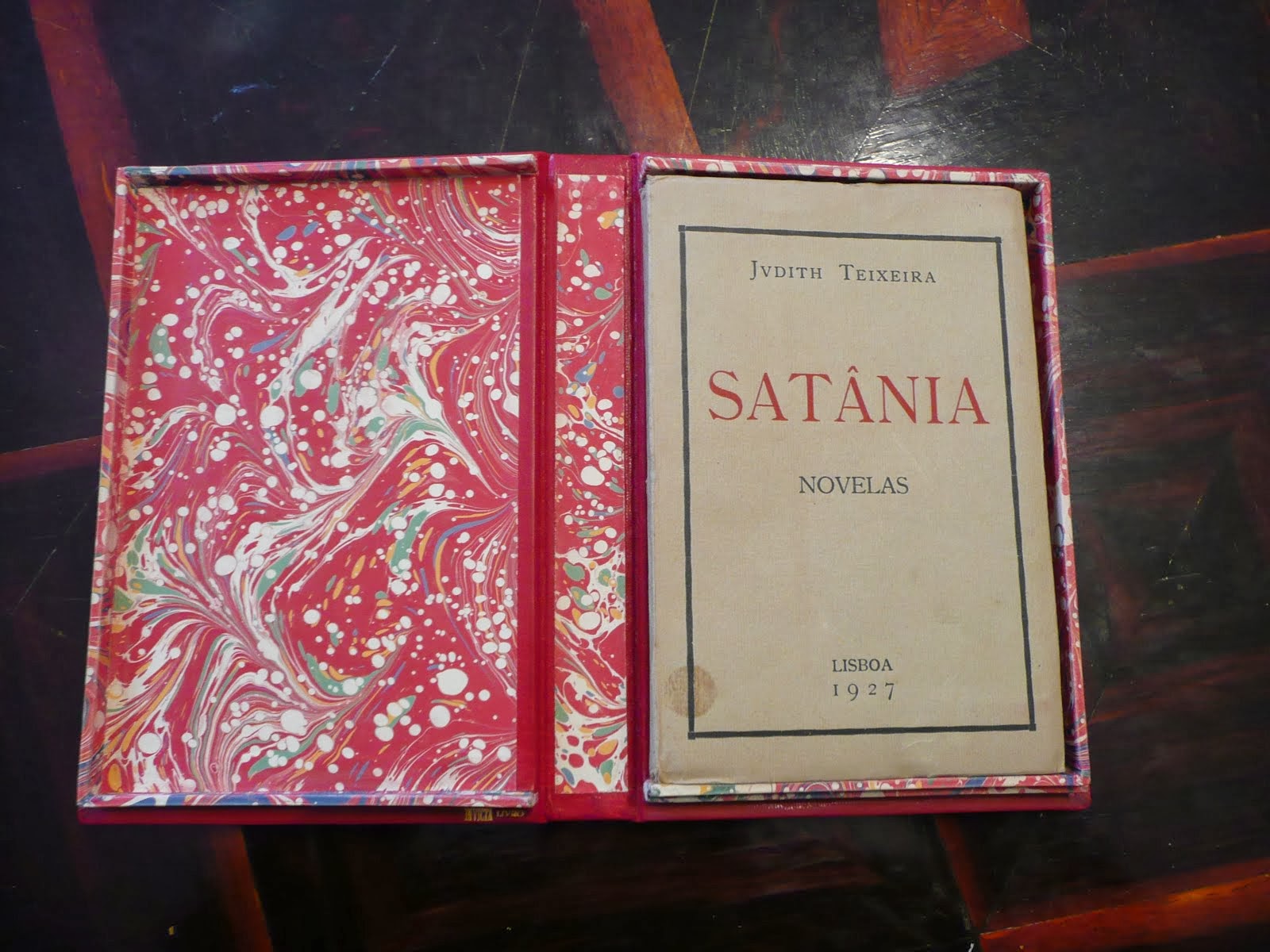

o projeto artístico de Judith Teixeira (1880-1959) é literatura e corpo

impresso, alicerçando a escritora o seu objetivo de afirmar uma corporalidade

significativa através da disseminação de marcas subversivas e codificadas. Só

por acidente que não propriamente pela quebra do rigor poético se viu Judith

Teixeira envolvida na polémica da chamada literatura de Sodoma, tanto mais que,

como veremos, o comum dos estranhos leitores do tempo não se apercebeu da

complexa estrutura da mensagem poética e corporal inscrita, abundante de

metásteses homoeróticas, e tão só apanhou a propalada pele de «desavergonhada»

por alguns versos mais explícitos. Não fosse a reação musculada de Pessoa

defendendo apenas os seus amigos homens e talvez este episódio de moralidade e

costumes fosse menos conhecido.

Vestindo e

desvestindo a pele, mostrando e escondendo mostrando, a poesia de Judith

Teixeira apresenta um corpo insólito, mutante e diferente, que vai assumindo

vertentes teratológicas e excecionais. Há, nesta estratégia de fechar e

codificar para mostrar os foros de sexualidade desejados (intensos e

mostrativos quadros homoeróticos), uma vivência interior, escrutinada por

entendedores, que é, de algum modo, para usar o título de uma coleção de consagrados

ensaios de Slavoj Žižek,

uma metástase do gozo que permite que

o sujeito poético seja o que não é e, desmultiplicando-se, se assuma como

sujeito conduzindo um programa de libertação e assunção. Edificando-se,

construindo-se sempre, a poesia advinda de um eu lírico consciente e assertivo

continuará, assim, a procriar dentro de «casa da beleza» que Walter Pater

tão bem assinalou e inscreveu desde há muito no novo, já velho, cânone

literário.

Na necessidade

de ser apenas ela própria, rompendo com enganos e falsidades, a escritora

portuguesa debatia-se também com as incisivas palavras que Virginia Woolf

fixaria, um pouco à frente, num discurso proferido em 21 de janeiro de 1931

para a National Society for Women’s Service, sob o

título “Professions for Women”. Assim dizia a intelectual inglesa: “ Indeed it will be a long time still, I think, before a

woman can sit down to write a book without finding a phantom to be slain, a

rock to be dashed against.”

Reclamando-se do corpo, sendo-o, Judith Teixeira não poderia ainda ser exemplo

para Woolf. Mas foi um exemplo, como o comprova esta página sobre o corpo.

2.1.

corpo

esquecido Perto, demasiado

perto da dor («Eu ando tão cansada de sofrer», D), sofrendo, porque vivendo ao lado, fora do projeto amoroso

escolhido, tantas vezes isolado («tão sem ninguém», D),

o sujeito lírico apaga-se para mostrar o seu drama («Sou a amargura em recorte

/ numa sombra diluída.», D.). Banido,

expulso, o corpo poético vive os rituais do esquecimento e decanta a sua

exclusão em azedo sofrimento: “Fechei os olhos febris / macerados, espavoridos…

- / Nem a própria Morte os quis!” (D.).

2.2.

corpo

queimado Atirado às

chamas («Ando a queimar-me», D), o

corpo do sujeito emissor mostrará o que não mais poderá ser apagado – a marca

inconsútil de uma opção erótica. Ainda assim, a dispersão e o fingimento

convenientes, simbolizados na pele intocada, continuam a constituir obstáculo e

cortina. Afinal, quem pode ver a «Vida de eterno conflito» (D) sem ver a pele reversa queimada ou os

“olhos em fogo” (D.), assinalando um

outro amor? Tal deformação da pele queimada, sopesada por José Gil a propósito

de certos contos populares, tem aqui plena aplicabilidade. Assim diz o

filósofo: «A pele (que se despe ou veste, ou que frequentemente se queima) é a

própria monstruosidade.» Decantam-se pelo corpus judithiano, em acúmulo, lexias como “reflexos de fogo”,

“ardente”, “encandescido”, “abrasava” ou “inferno” que retiro de Decadência, em modo exemplificativo.

2.3.

corpo

aprisionado Afirmando-se por via cordial «um triste

prisioneiro / dentro dum cárcere maldito!» (D.),

o corpo do emissor lírico aparece bloqueado, mostrando, nessa opacidade, uma

limpidez significativa – o aprisionamento afirma, inelutavelmente, a liberdade

relacional, o grito de revolta e a alegria breve da mudança. Mesmo atado, o

sujeito revolta-se e afirma o lugar que não quer, em claros desejos evasivos

(“Foge-me tudo, que eu procuro e quero!”, D.).

Admonitória, a voz poética inscreve o aprisionamento e as inibições,

deixando-nos à porta da superação, como acontece no único poema que usarei que

não é da primeira coletânea poética de Judith Teixeira (tudo neste ensaio

assume a vontade da exemplificação e a certeza da incompletude) – refiro-me à

primeira composição de Castelo de Sombras,

“Ninguém”, e à última estrofe: “Encontro apenas / o tumultuar dum coração /

aprisionado dentro do meu peito / aos saltos como um louco.”

2.4.

corpo

visceral Na poesia de Judith Teixeira, os corações aparecem

esfacelados e sangrantes (v. g., «Ó

meu esfacelado coração!» e “são corações a sangrar…”, em D.), os olhos emurchecidos (“os olhos roxos como um lírio”, D.)

e macerados (“meus olhos macerados”, D.),

os

corpos ensanguentados (“E morderam-se as bocas abrasadas, / em contorções de

fúria, ensanguentadas!”, D.), os

nervos em rutura (“Nem sentem os meus nervos estalar!”, D.), deflagrando-se em tensão nevrótica (“nervos delicados” e

“Trago nos nervos a morte!”, D.). Outras vezes, a metamorfose visceral assume a pregnância

do exangue, como acontece, verbi gratia,

nos versos “Ficou-me o peito a sangrar, / da chaga onde me roía, a Hidra” e

“boca exangue” (D.), ou, de outro

modo, assume o corpo um ritmo transbordante (“Sinto latejar as veias”, D.) e incontido, avançando até ao

esmagamento (“depois esmaguei / o coração”, D.).

2.5.

corpo

enlouquecido Mutante, um corpo assim vai assumindo

esgares significativos e marcas corporais que são símbolos de diferença e

afirmação – como uma placa de trânsito, as palavras mostram e assinalam: «Sou o

Castigo fatal / dum negro crime ancestral, / em convulsões de loucura!» (D.). Perto do paroxismo, o corpo

entrega-se ao estridor dos sentidos: “A rubra dor / do sensualismo, / no ardor

/ de cada paroxismo…” (D.). Tal

propensão, diga-se, é estratégica e visa instalar a diferença, como se o

sujeito poético quisesse dizer ‘isto não é isto’ ou ‘nem só o que é visto como

normal é normal’. Ouça-se, no encaixe, Mikhaïl Bakhtine, uma das maiores

figuras críticas do grotesco:

Le

motif de la folie, par exemple, est três caractéristique de tout grotesque,

puisqu’il permet de poser sur le monde un regard différent, non troublé par le

point de vue “normal”, c’est-à-dire par les idées et les appréciations

communes.

E assim o corpo,

em tensão especular, é marca, sinal infungível que se revela pela deformação.

2.6.

corpo

incarnado Descentrado, sem focalização, o corpo do sujeito

poético evola-se e transforma-se, outrando-se («Eu sou a alma penada / de outra

que foi desgraçada!», «Achei-me dentro de ti.» ou “aquela que vive em mim”, D.). Projeta-se até para fora de si,

nesse exterior plasmando as íntimas metamorfoses, como acontece, por exemplo,

no poema “O anão da máscara verde», nos versos “O silêncio fala / balançando os

esguios esqueletos / das árvores desgrenhadas!” (D.) ou na presença de “um fulvo anão, de máscara verde” (D.).

2.7.

corpo

oblato Dando-se, sendo bandeira, o selo do homoerotismo

levanta-se do texto e presentifica-se em explicitude das palavras textuais:

«deixa-me sonhar… / Delirar» (D.). Entrega-se ainda o corpo ao curso

vivencial, sendo dádiva e libertação: “- E eu tenho uma enorme sede de viver!”

(D.). Acontece até que tal

oblatividade pode aparecer, pontualmente, sob o signo da evasão e da

transmigração: “sempre me traz ao sentido / o corpo abandonado / da favorita

dum Radjah!” (D.).

2.8.

corpo

evadido Negado o presente, embora sabiamente assinalada a

impossibilidade, é o passado uma junção ancestral para onde o corpo do sujeito

poético se projeta («eu fui talvez no passado…», D.), evadindo-se de um presente castrador e mesquinhamente modelar

(“fujo levando / o meu Chinês comigo!/ […] realizar / as horas sensuais, / as

horas delirantes / com que eu sonhei…”, D.) . Clamando, clamando sempre o sujeito

lírico judithiano declara: “Quero fugir a este inferno!” (D.). Em abismo, o corpo negado devém loucura e inconsciência: “Anda

a loucura a desgrenhar-

-me - / o corpo e o pensamento…”

(D.) ou então, libertando-se, devém o

sujeito poético um ser finalmente assumido, evadido sem dor de prisões

atávicas, como o comprova a belíssima estância da composição “Liberta”:

“Noutros cenários a minha alma vive! / Outros caminhos… / Por outras luzes iluminada!

/ - Eu vim daquele mundo onde estive, / tanto tempo emparedada…” (D.). Este desejo afirmativo de

verticalidade e verdade assume-o o sujeito poético no fascinante e emblemático

derradeiro poema de Decadência intitulado

“Última frase”: “Minha alma ergueu-se para além de ti… / Tive ânsia de mais

alto / - abri as asas, parti!”

2.9.

corpo

iluminado Deflagrando pelo avesso da pele a força erótica de

um emissor lesbianista e cultor de uma erótica pouco aceite, não ousa a malha

textual silenciar uma legítima opção de amor. Assim acontece, por exemplo, no

“escandaloso» e belíssimo poema “A Estátua” (D.), que Luís Manuel Gaspar

brilhantemente ilustrou em 1996 para um artigo de António Manuel Couto Viana,

se pensarmos na entrada “O teu corpo branco e esguio / prendeu todo o meu

sentido” ou no explicit “Tens nos

seios de bicos acerados, / num tormento, / a singular razão dos meus

cuidados!”. Ou então, no poema “Ao espelho” de Decadência os versos “procura ir beijar / o seio branco e erguido”.

Ou ainda estoutro, de título “Venere

Coricata”, que permite colher o último verso “o seio nu, de bicos enristados!”

(D).

2.10.

corpo

sacrificado Ascendentes, todas as limitações, frustrações

e impossibilidades confluem para um quadro onde os inconseguimentos conduzem à

delapidação e ao sacrifício do corpo. Assim acontece, por exemplo, no poema

“Rosas vermelhas” (D.), onde o

sujeito poético desvela os seus ritos punitivos, defluentes dos mundos real e

onírico: “Toda a noite me piquei / nos seus agudos espinhos!”. Como agudos signos,

as cores são ainda “farpantes” (D.).

Outros cravejamentos, todavia, despontam aqui e além, sendo valiosa clave

aquele fecho do soneto “Madrugadas”: “E num frémito de louca / cravava na tua

boca / um beijo rubro de sangue!”. Mas não só: os nervos quebram-se “como

cordas ressequidas” e a pele enfrenta “mordeduras / de bocas encandescidas!” (D.).

2.11.

corpo

narcísico Como um espelho, assim o corpo e os seus desejos e

pulsões. Encontram-se na poesia de Judith Teixeira momentos de autoerotismo que

revelam a topografia do olhar e da sexualidade. Recriando o mito de Narciso, o

sujeito emissor reflete-se e observa-se no espelho: “Meu lindo corpo de Leda, /

fascina-me, enamorada / de todo o meu próprio encanto…” (D.) ou “Os meus magoados beijos / encontram sempre a própria boca /

banhada de luar / álgido e frio”. Veja-se ainda que a riquíssima última

exemplificação permite, em simultâneo, assinalar a preferência homoerótica e a

frieza recetiva da sociedade que não tolerava “desvios” ou “diferenças”.

2.12.

corpo

teratológico Monstruoso o tempo que assim se fechava

para uma voz quase única em tempo do fim. A década de vinte do século XX,

afinal, ressumava de impossibilidades e sonhos, que se queriam reais,

estranhamente delapidados por uma República agonizante e distante das promessas

feitas às mulheres. No ínterim, a polémica sobre a dita “literatura de Sodoma”

tornava o ar irrespirável. Asfixiados e controlados, o(s) corpo(s) poético(s)

de Judith Teixeira era(m) uma esplendecência fabulosa. A doxa societária,

incisiva e formatada pela conveniência, isolou a poetisa para que o seu caso se

visse melhor na sua nudez teratológica. Como codiciosamente o diz Jean-Jacques

Courtine, a história dos monstros “é também a dos olhares que recaíram sobre

eles, dos dispositivos materiais que inscreviam os corpos monstruosos num

regime peculiar de visibilidade, dos signos e das ficções que representavam,

mas também a história das emoções sentidas perante a disformidade humana.” Destacando

o objeto, os condutores dos ritos sociais lançam no quotidiano aquilo que

sentem ser anormal, para assim poderem mostrar as normas e os bons costumes.

Como diria um José Gil o monstro “é pensado como uma aberração da ‘realidade’

(a monstruosidade é um excesso da realidade) a fim de induzir, por oposição, a

crença na ‘necessidade da existência’ da normalidade humana.”

E

é assim neste contexto de um ser teratologizado

que topamos, como estratégia semiótica, com um corpo desvelando-se em

alongamentos (“dedos esguios”, “nos braços longos e finos”, “braços

desgarrados” e “mãos, esguias e nevróticas”, v. g., em D.), metamorfoses

cromáticas (“Doirado, fulvo, desmaiado / e vermelho, / tem reflexos de fogo o

meu cabelo!”, “olhos roxos” ou “Dizem que eu me embriago toda em cores”, D.), alterações (“encontro no meu todo,

um ar perverso…”, D.), estranhizações

(“o meu ser estranho e ardente…”, D.),

singularidades (“ao meu perfil incoerente / e singular…”, D.), bestializações (“na boca, felinos dentes // felinos e

aguçados, / lembravam lobos hiantes”, D.),

estilizações (“E as minhas mãos estilizadas”, D.), esmagamentos (“e eu fico desfeita, exangue!”, D.) e outras representações que são

máscara, codificação e ocultação, mas também revelação e amplificação. Teratologia,

subversão, caráter grotesco, eis apodos nominais que fazem o nome de Judith

Teixeira. Ainda assim, no “desequilíbrio” corporal da nossa escritora, há um

impulso estético que individualiza o mero grotesco: é que se, por um lado, na

criação judithiana abundam inusitadas e complexas figurações objetais e

sentimentais, por outro, sempre ressumam nos textos da intelectual sinais de uma

perfeita verticalidade, que se presentificam no vezo assuntivo (pense-se na

pregnância do eu discursivo desde as epígrafes de Decadência) e na pose erétil (objetos esguios, dedos e braços

longos e finos, etc…). Tal captação estratégica, afirmativa da insujeição

corporal e sexual, permite que vejamos nesses artifícios gestuais e posturais,

no sentido de Bachelard, “une somme de la pensée et du rêve”

da mulher literária. Continua, do meu

ponto de vista, a ser necessário “olhar para lá do sentido imediato para poder

descobrir a ‘verdadeira’ significação, que está oculta”.

E que se desvela, querendo-o nós, em trajetos surrealizantes e em resultados

decorrentes de uma lógica da sensação

que permite uma aproximação figurativa entre o mundo judithiano e as figuras

plasmadas pelo pintor Francis Bacon. De facto, e no sentido de Deleuze em

relação a uma certa particularidade de Bacon, há no palco poético de Judith

Teixeira um movimento outro que se acrescenta, proteticamente, ao corpo

existente. O diagnóstico é do pensador francês, aplicando-o eu, reverencial, à

produção judithiana. Ouça-se:

Mas o outro movimento, que

coexiste evidentemente com o primeiro, é pelo contrário o da Figura em direção

à estrutura material, em direção à superfície lisa. Desde o início, a Figura é

o corpo, e o corpo tem lugar dentro do recinto do círculo. Mas o corpo não

espera apenas algo da estrutura, espera algo em si mesmo, faz esforço em si

mesmo para devir Figura. Agora, é no corpo que alguma coisa se passa: o corpo é

fonte do movimento. Já não se trata do problema do lugar, mas antes do

acontecimento. Se há esforço, e esforço intenso, não é de modo algum um esforço

extraordinário, como se se tratasse de um empreendimento superior às forças do

corpo e que incidisse sobre um objeto distinto. O corpo esforça-se precisamente

– ou espera precisamente – por escapar. Não sou eu que tento escapar ao meu

corpo, é o corpo que tenta escapar ele próprio por… Em síntese, um espasmo: o

corpo como plexo, e o seu esforço ou a sua espera por um espasmo.

3.

uma

conclusão Ainda bem, e seguimos Hans-George Gadamer, que a

“consciência histórica já não escuta beatamente a voz que lhe chega do passado,

mas, refletindo sobre ela, recoloca-a no contexto de onde surgiu para verificar

a significação e o valor relativo que contém”.

E o resultado é bom para Judith Teixeira. Irradiando uma aura, ultrapassando

silêncios e limitações, a sua ação não cessa de nos espantar. Em volta,

nomeadamente nas últimas duas décadas e particularmente na que vivemos, somam-se

glosas, republicações, menções, homenagens, citações, trabalhos académicos e

multímodas inscrições que só podem querer dizer que há um lugar para Judith Teixeira

na literatura portuguesa. Pensando bem, o lugar estava lá, desocupado e

obnubilado pelas teias da ocultação. No esquecimento ficou um grito que era

metamorfose dentro do silêncio – experiente e experimentado um esplendente

corpo poético operou em fisicidade até a teratologia mostrando, no sentido de

Rilke, que os versos mais do que sentimentos são experiências. Sem fim, a obra

de Judith Teixeira destrói-se, produtiva. E nasce, nasce todos os dias, depois

de muitos dias de sono, no consonante grito de Cioran que assevera que “On ne

devrait écrire des livres que pour y dire des choses qu’on n’oserait confier à

personne.”

Assim se escreve e vai escrevendo o corpo insólito de Judith Teixeira. Marcando

pelo insólito os caminhos da subversão das representações do mapa corporal,

dizendo-se sujeito sem sujeição e corpo impresso, Judith Teixeira é e continuará

a ser resistência, fulgor e perenidade. Di-lo, por exemplo, o dito de Omar

Porras-Speck que deixo aqui como eco do fim: “Sans corps, pas de parole.”

Ouvir-se-á esta, vinda do centro do modernismo sáfico português, para usar a

belíssima proposição do malogrado e saudoso René Garay?